南天秤塚古墳 みなみてんびんつかこふん

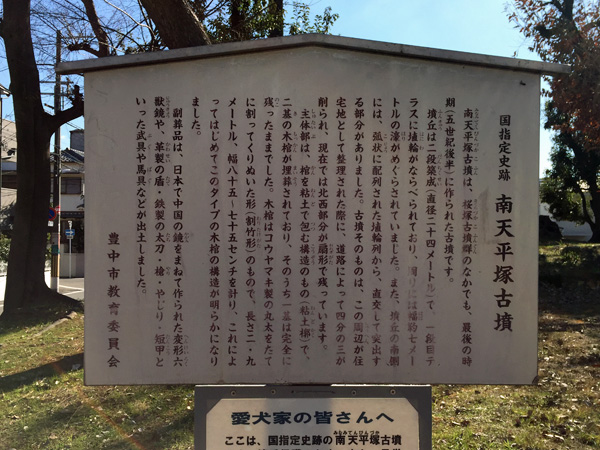

国指定史跡 南天秤塚古墳

南天秤塚古墳は、桜塚古墳のなかでも、最後の時期(5世紀後半)に作られた古墳です。

墳丘は二段築成(直径二十四メートル)で、一段目テラスに埴輪が並べられており、周りには幅約七十メートルの濠がめぐらされていました。また、墳丘の南側には、弧状に配列された埴輪列から、直交して突出する部分がありました。古墳そのものは、この周辺住宅地として整備された際に、道路によって四分の三が削られ、現在では北西部分が扇型でのこっています。

主体部は、棺を粘土で包む構造のもの(粘土槨)で、二基の木棺が埋葬されており、そのうち一基は完全に残ったままでした。

木棺はコウヤマキ性の丸太を縦に割って切り抜いた形(割竹形)のもので、長さ二.九メートル、幅八十五~七十五センチを計り、これによってはじめてこのタイプの木棺の構造が明らかになりました。

副葬品は、日本で中国の鏡をまねて作られた変形六獣鏡や、革製の盾・鉄製の太刀・槍・やじり・短甲といった武具うあ馬具などが出土しました。

豊中市教育委員会

|  |

| 史跡名 | 南天秤塚古墳 みなみてんびんつかこふん |

|---|---|

| 場所 | 〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚3丁目8 付近 |

| 時間 | フリー |

| 設備 | なし |

| 規模 | 小規模 |

| 地図 |

コメント